7月9日至15日,外国语学院“文脉寻踪乡行队”奔赴水城区猴场乡黄果树村开展为期7天的文化调研与留守儿童关爱行动,以青春力量助力乡村振兴。

(文脉寻踪乡行队出发合影)

实践期间,团队将工作重心置于留守儿童安全教育与学业帮扶上。考虑到部分孩子居住地离村委较远,团队主动联系村支书和干部,进行走访辅导。在一户人家,队员遇见暑期后升初二的留守男孩,孩子正认真洗碗,交流中得知其英语单词背记困难、数学几何理解不清。队员们当即结合学科特点和自身专业优势,传授音标记忆法突破英语词汇瓶颈,拆解几何图形、巧用辅助线等方法梳理数学解题思路。期间与男孩着重讲解了学习方法。离开时,队员为孩子送上精心准备的水性笔、笔记本等文具,鼓励他保持学习热情。

(文脉寻踪乡行队进行关怀留守儿童走访)

(文脉寻踪乡行队进行留守儿童作业辅导)

(文脉寻踪乡行队进行为留守儿童送文具)

踏入布依族阿婆家,开启一段关于织染的传承叙事。从原始工具捻线的粗糙质感,到借外界技术改良后的细腻纹理,布依织布始终与村民的生活紧密相连。木梭游走间,藏着先辈巧思,踏板联动经线开合,木梭带着纬线奔赴相遇,经纬交织出的不仅是布料,更是布依人“衣以载道”的生活哲学。这些布匹,一头系着日常——裁剪成日常蓝布衣,织就花鸟床品。另一头连着生计——赶集日拿去集市交易,增加家庭收入。队员们踩踏板和引梭子的手忙脚乱,才懂这看似朴素的技艺,是多少代人用耐心与执着焐热的传承火种。

(文脉寻踪乡行队进行织布学习场景)

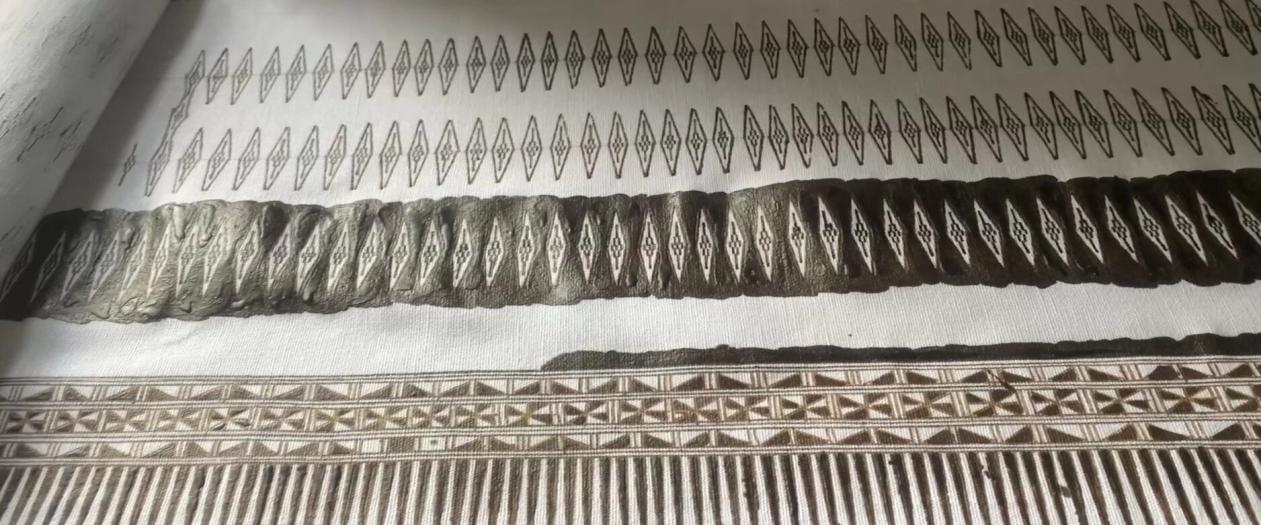

蜡染作坊里,传承人持铜刀如执笔,蜡液倾泻间,瞬间点燃另一场文化烟火。宋代典籍里的蜡染布记载,是历史给布依蜡染盖下的古老邮戳。蜂蜡作笔,在白布上绘出天地:绘蜡时,手腕游走似与自然对话,花鸟鱼虫、山川星月奔赴布面;染色时,在蓝靛缸浸泡、氧化,让留白与靛蓝碰撞出“天人合一”的审美韵律。脱蜡后,蓝白纹样里,线条是时光磨出的灵动,图案是民族文化的基因库——自然意象与几何美学交融,装着布依人对天地的敬畏;历史传说、信仰图腾化作纹样密码,民俗风情在靛蓝里代代相传。

在黄果树村的阿婆小院,带队的村支书看着织布机,轻声询问阿婆手艺传承情况,得知没有多少年轻人愿意学。支书对阿婆说,逢年过节还是教教年轻一代,不用靠这营生,可不能让技艺断承呀! 这段传承故事不知不觉添了沉甸甸的使命感。这些经纬与蓝白的故事,不仅是技艺传承,更是布依文化的活态基因库。每一道布纹、每一抹靛蓝,都在诉说传统从未远去,它活在阿婆的布纹里,活在队员们笨拙却执着的操作中。如今,蜡染衍生出多样工艺品,搭乘直播等快车走向更广阔世界,既丰富了百姓生活,也让布依族文化得以远播。这,便是黄果树村的魅力——让古老文化,在生活烟火与时代浪潮里,永远鲜活、永远发烫。

(文脉寻踪乡行队熬制蜡液的铜锅)

(文脉寻踪乡行队员蜡染布)

此次“三下乡”,是理论与实践的深度融合,更是青春视角对乡村的深度洞察。队员们表示,后续将系统梳理调研资料,从文化传承路径、留守儿童关爱机制等方面,为黄果树村发展出谋划策。这场与乡村的相遇,不仅让青春在奉献中闪光,更为乡村文化传承、童心守护注入新思考,书写着“乡行队”的振兴担当。(供稿/王倩 张燕燕 编辑校对/杨珩 审核/谭兰)

(织布学习后与苗艺阿婆合影)