为深刻的诠释“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神。2025年7月26日,六盘水师范学院党委学生工作部“红色印记,‘易’起传承”三下乡暑期实践团队前往贵州红色研学新地标——安顺永红三线博物馆,围绕“三线”文化内涵展开实地研学。

安顺镇宁永红三线博物馆的前身是永红机械厂,成立于1969年,作为军工企业,它的诞生与三线建设这一国家战略紧密相连。20世纪60年代中期,中央作出三线建设重大战略决策,在“好人好马上三线,备战备荒为人民”动员下,无数三线建设者奔赴西南、西北等深山峡。后续根据展馆内的文献,团队成员们了解在90年代,国家对三线厂实施调整,永红机械厂搬迁至镇宁可梦河畔,后改建为三线博物馆,成为记录那段历史的重要载体。

队员们跟随负责人走进朱红色大门,迎面可见那句动员三线建设者们的口号,另一侧则是“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的三线精神核心要义,浓厚的时代气息扑面而来。队员们站在标语下,指尖轻抚岩墙,仿佛能触碰到半个世纪前建设者开凿岩壁的余温。

(图为团队成员走进永红博物馆。莫红梅 供图)

物品陈列“车间”是参观的第一站。锈迹斑斑的手摇机床静静伫立,仿佛在默默回忆着三线建设时期热火朝天的忙碌场景。在物资匮乏的年代,建设者们依靠这些并不先进的设备日夜赶工,为国防事业和工业建设注入鲜活动力。陈列的黑白照片中,风华正茂的青年眼神坚定,他们告别家乡亲人,将青春热血挥洒在深山之中,其后代亦坚定不移地跟随父辈脚步,深刻诠释了“献了青春献终身,献了终身献子孙”的无私精神。展桌上的旧物虽蒙着岁月尘埃,却依然能让人感受到建设者们不畏风雨、不惧寒暑的创业精神。那些叫不上名字的仪器,记录着科研人员与工人在技术困境中不断探索的轨迹,这种创新精神至今仍具感染力。

(图为团队成员参观三线建设图书文物。覃倩 供图)

图书“缩影”展区藏着建设者的精神食粮。推开展区大门,陈年纸张的气息萦绕鼻尖,展示架上的旧书虽已残缺泛黄,却承载着特殊意义。其中《机械原理》《金属工艺学》等专业书籍里,密密麻麻的批注记录着建设者利用工余时间钻研技术的历程,这些书籍正是那段求知岁月的见证;长江牌电影放映机也是重要的文化载体,负责人通过它播放了三线建设片段影片。黑白画面中,建设者们用万分的建设激情扎根在山间,生活在崎岖道路上的场景,让队员们直观感受到“一不怕苦、二不怕死”的奋斗精神。

(图为团队成员观看三线建设影片。覃倩 供图)

荣誉展示区的证书和嘉奖横幅勾勒出成长轨迹。1975年获得的“贵州省工业生产先进单位”奖牌背后,是全厂职工在汛期连续48小时抢修设备的故事;1982年的“国防科技进步奖”证书,则对应着某项军工产品精度提升的技术突破。这些褪色的荣誉横幅,正是三线精神中“团结协作”的内核在现实生活中最滚烫的“凝聚”。

(图为永红机械厂工人所获荣誉证书。覃倩 供图)

在博物馆中的事物中,文献虽没有华丽的包装,却以最真实的记录展现了三线建设者“舍小家为大家”的奉献精神。文献内还展示了一些当年的信件,字里行间满是建设者对家人的思念,以及对建设事业的坚定信念。有一封信中写道:“虽然这里条件艰苦,但想到能为国家做贡献,一切都值得。等这里建设好了,我就接你们来看看。”简单的话语,却道出了无数三线建设者的心声。

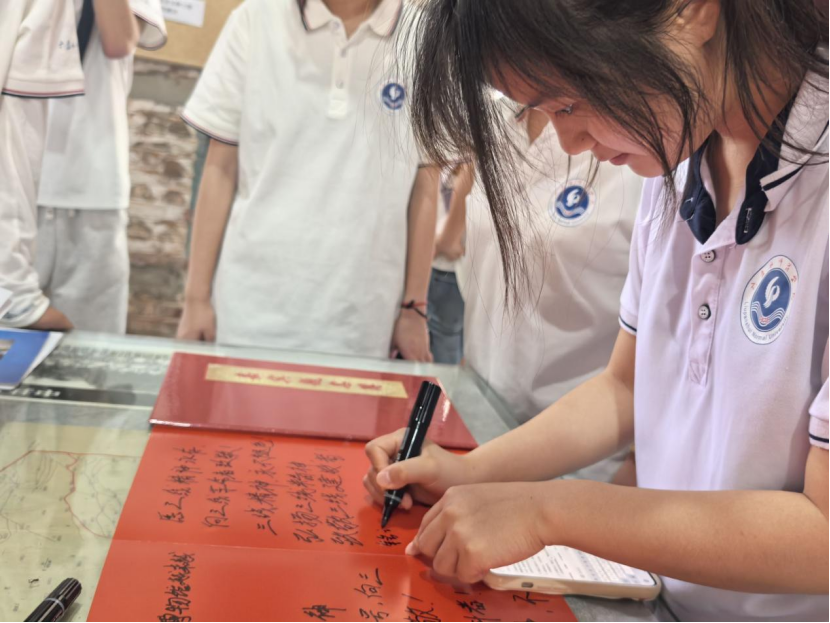

三线建设不仅重塑了西南地区的工业格局,更留下了宝贵的精神财富。作为全国三线建设的缩影之一,永红机械厂的发展史印证了“艰苦奋斗、无私奉献”的精神力量。参观结束时,队员们在博物馆留言簿上写下了诸多感悟。此次参观让团队队员们深刻认识到,三线精神不是历史标本,而是激励后人的精神火炬——正如永红机械厂从军工企业到文化地标的转型,三线精神始终在时代变迁中焕发新生,指引着新一代青年在强国征程中奋勇前行。

(图为团队成员写下对于三线建设的感悟。余璇 供图)